- Home

- Kathrin Limbacher

Prof. Dr. Peter Fischer

Auch Führungsstile unterliegen dem Zeitgeist. Ändern sich die Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft, müssen sich auch die Führungskräfte in den Unternehmen darauf einstellen. Experte für solche Veränderungen ist Prof. Dr. Peter Fischer, Inhaber des Lehrstuhls für Sozial-, Arbeits-, Organisations und Wirtschaftspsychologie der Universität Regensburg. Seit mehr als 20 Jahren forscht er darüber, was erfolgreiche Führung ausmacht und wie sich die Anforderungen an Leitungsfunktionen im Laufe der Zeit gewandelt haben. Im Zeitalter der Digitalisierung plädiert der Wirtschaftspsychologe für eine humanistische Führungskultur, die sich an den Menschenrechten orientiert und den Respekt vor den Mitarbeitern in den Mittelpunkt stellt. Wir sprachen mit ihm darüber, warum Vorgesetzte psychologische Kenntnisse brauchen und eine menschenorientierte Führung gleichzeitig auch gut für Umsatz und Rendite ist.

WRS: Herr Prof. Dr. Fischer, in Studien wird seit Jahren belegt, dass Führungsverhalten und Mitarbeiterzufriedenheit eng zusammenhängen. Sie betonen darüber hinaus Auswirkungen von guter Führung auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Ist der Einfluss der Führungsebene tatsächlich so groß?

Peter Fischer: Absolut. Die Führungsforschung zeigt nachweislich, dass sich gute Führungsarbeit auf zahlreiche Unternehmenskennzahlen positiv auswirkt. In vielen Fällen steigen dadurch beispielsweise Umsatz, Gewinn und Marktanteile. In gut geführten Firmen verbessern sich außerdem nicht nur die Mitarbeiter-, sondern auch die Kundenzufriedenheit. Agieren die Führungskräfte geschickt, gehen zudem die Fehlerquoten zurück, und die Mitarbeiter machen in der Regel auch mehr Verbesserungsvorschläge. Eine engere Mitarbeiterbindung und dadurch bedingt auch eine geringere Fluktuationsrate sind weitere Auswirkungen. Es lohnt sich also zweifelsohne, in eine gute Führungskultur zu investieren.

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder auf den sogenannten „individuellen Krankenstand“ von Führungskräften. Was ist damit gemeint?

Studien zeigen, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Führung und der Gesundheit der Beschäftigten besteht. So konnte beispielsweise eine im Jahr 2000 durchgeführte Studie der VW-Stifung belegen, dass Führungskräfte die Höhe des Krankenstands mitnehmen, wenn sie versetzt oder befördert werden. In den neuen Teams der Führungskräfte stellte sich nach einer gewissen Zeit ein ähnlicher Krankenstand ein wie in ihren früheren Gruppen oder Abteilungen.

In Zeiten der Digitalisierung, in denen Hierarchien abgebaut werden und Teams zunehmend selbstgesteuert arbeiten, ändern sich auch die Ansprüche an die Führungskräfte. Was muss eine Person heutzutage mitbringen, um erfolgreich zu führen?

Führung bedeutet vor allem, mit Menschen zu interagieren. Rund 80 Prozent der Führungsarbeit sind Kommunikation. Deshalb braucht es auch einen Kulturwandel von der fachlichen zur kompetenzorientierten Führung. Wir wissen schon lange, dass gute Fachleute nicht automatisch gute Führungskräfte sind. In der humanistischen Führungslehre plädieren wir ausdrücklich dafür, dass Führungspersonen über psychologische Grundkenntnisse verfügen sollten. Sie müssen einfach wissen, wie Denken, Emotionen, Motivation und Verhalten beim Menschen funktionieren.

Dieses Basiswissen könnte sich ja im Prinzip jeder aneignen. Gibt es auch persönliche Eigenschaften, ohne die gute Führung nicht klappen kann?

Die Grundlage jedes Führungserfolgs sind die vier Ms: Man muss Menschen mögen. In Zeiten des totalen Individualismus sollte man außerdem die Fähigkeit haben, sehr genau zu beobachten. Man muss gut zuhören, was die einzelnen Mitarbeiter brauchen, um gesund, motiviert und leistungsfähig zu sein. Der eine will vor allen Dingen Geld verdienen, um zufrieden zu sein, der nächste benötigt dazu regelmäßigen Kontakt und Austausch mit der Führungskraft. Ein Dritter wiederum motiviert sich darüber, möglichst viel selbst gestalten zu können. Empathie ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren guter Führung.

Eine zentrale Aussage humanistischer Führungsansätze lautet: „Menschlichkeit fördert Wirtschaftlichkeit“. Wie lässt sich dieser Zusammenhang psychologisch erklären?

Eine Führungskraft, die sich an humanistischen Werten orientiert, fungiert als Vorbild und setzt auf gegenseitiges Vertrauen. Sie muss nicht immer recht haben und kann Mitarbeiter auch mal an der langen Leine lassen. Sie versteht sich nicht nur als Kapitän, der die Richtung vorgibt, sondern auch als Coach und Mentor, der einen Raum für Wachstum und Entwicklung schafft. Dadurch vermittelt sie Sinn und eine soziale Identität. Und dies schafft wiederum beste Voraussetzungen dafür, dass sich die Mitarbeiter mit ihrer ganzen Leistungskraft für die Ziele des Unternehmens einsetzen. Durch gute Führung lassen sich Leistungsfaktoren wie Commitment oder Motivation um bis zu 20 Prozent steigern – das zahlt sich aus.

Günther Daiß

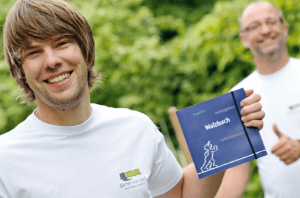

Günther Daiß und sein Team vertreten eine ungewöhnliche Personalpolitik: Um Mitarbeiter langfristig zu binden, motivieren sie aktiv dazu, Erfahrungen bei anderen Unternehmen zu sammeln. Was zunächst paradox klingt, ist Teil eines ausgeklügelten Plans. Im Rahmen einer Karriere-Walz werden Auszubildende und erfahrene Experten zu anderen Firmen des Garten- und Landschaftsbaus geschickt, damit sie dort ihren Horizont erweitern und sich fachlich weiterentwickeln können. Die Partnerbetriebe sind alle Mitglieder des „Netzwerks Gärten“, in dem sich das Waiblinger Unternehmen mit sechs weiteren Firmen zusammengeschlossen hat.

Karrierewalz bei Gärten, Fotos: Daiß

Mit der Walz greift der Unternehmensverbund eine alte Tradition auf, um seinen Mitarbeitern reizvolle Perspektiven zu bieten, die innerhalb des eigenen Betriebs nicht realisierbar wären. Die Möglichkeit, für wenige Wochen oder mehrere Monate bei einem Partnerunternehmen zu arbeiten, ist Bestandteil einer individuellen Laufbahnplanung. Vorgesetzte und Mitarbeiter legen dazu gemeinsam fest, in welchen Bereichen die Beschäftigten neue Erfahrungen oder zusätzliches Know-how gewinnen wollen.

Der systematische Blick über den eigenen Gartenzaun gehört zum Programm „Fit, gebildet und gefragt ein Leben lang“ der eigenen Netzwerkakademie, die die Weiterbildungsaktivitäten der Teilnehmer bündelt. Sie bietet unter anderem auch einen Rahmen für die kollegiale Beratung der Geschäftsführer sowie spezielle Experten-gruppen, in denen sich die Mitarbeiter der Betriebe zum fachlichen Austausch treffen.

Das betriebsübergreifende Personal- und Organisationsentwicklungskonzept wird in den jährlichen Businessplänen des Netzwerks festgeschrieben. Mit Günther Daiß sprachen wir darüber, warum sich die Mitglieder immer wieder gegenseitig auf den Prüfstand stellen und dazu nicht nur ihre Mitarbeiter, sondern auch Informationen über interne Strukturen und Prozesse austauschen.

WRS: Herr Daiß, haben Sie keine Sorge, dass Ihre Mitarbeiter auf der Walz wichtiges Expertenwissen an potenzielle Konkurrenten weitertragen oder gar dort hängen bleiben?

Günther Daiß: Überhaupt nicht. Die Netzwerkbetriebe sehen sich als Kooperationspartner, unter denen ein Wissenstransfer unbedingt erwünscht ist. Dazu trägt sicherlich bei, dass wir alle etwas unterschiedlich spezialisiert sind. Selbst-verständlich kann es vorkommen, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel am Bodensee ein Interessengebiet verwirklichen kann, das ich ihm nicht bieten kann. Diesen Arbeitnehmer hätte ich dann aber auf längere Sicht sowieso verloren. So aber bleibt er im Netzwerk als Experte erhalten. Zudem kann es genauso umgekehrt laufen.

Es ist ja nicht jedermanns Sache, Freunde und Familie für längere Zeit zu verlassen. Wie wird das Angebot angenommen?

Die Walz ist bereits aktiver Bestandteil unseres Arbeitgebermarketings. Bewerber interessieren sich oft gerade deshalb für uns. Inwieweit die Mitarbeiter dann tat-sächlich auf Wanderschaft gehen, ist davon abhängig, in welchen Lebensphasen sie sich befinden. Der Azubiaustausch ist fester Bestandteil unserer Ausbildung. Am beliebtesten ist die Walz außerdem bei den jungen Berufstätigen, die meist noch relativ ungebunden sind. Für frisch gebackene Eltern ist es selbstverständlich weniger reizvoll, mehrere Wochen von ihren Familien getrennt zu sein. In späteren Lebensphasen kann der Austausch wiederum neue Impulse setzen und den Spaß am Beruf langfristig erhalten.

Wie läuft es ganz praktisch ab, wenn ein Mitarbeiter auf die Walz gehen will?

Zunächst muss es zur Auftragslage beider Netzwerkmitglieder passen. Der Beschäftigte bekommt dann beispielsweise bei uns einen Aufhebungsvertrag mit Wiedereinstellungsgarantie und beim Netzwerkpartner einen befristeten Arbeitsvertrag. Wir vermitteln zudem kostengünstige Unterkünfte. Die Bezahlung regelt der Mitarbeiter mit seinem neuen Arbeitgeber direkt. Hinsichtlich der Gehaltsstrukturen liegen wir allerdings nicht weit auseinander.

Die Jury des Innovationspreises war besonders davon beeindruckt, dass Sie Mitarbeiter über sämtliche Qualifikations- und Altersstufen hinweg entwickeln und hält den kooperativen Ansatz auch für übertragbar. Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren?

Entscheidend ist, dass wir ein gemeinsames Ziel und gleiche Werte verfolgen. Der Mensch steht bei uns allen im Mittelpunkt – die Mitarbeiter müssen ernst genommen werden, damit sie sich entwickeln und unsere Kunden begeistern können. Außerdem müssen sich die Geschäftsführungen gegenseitig vertrauen und das eigene Ego zurückstellen, denn wir treffen sämtliche Entscheidungen demokratisch. Das ist manchmal unbequem, aber in der Summe für alle sehr lohnend.

Region-Stuttgart-Messestand

Region-Stuttgart-Messestand

Mit dem Region-Stuttgart-Messestand repräsentieren wir die Wirtschaftsregion Stuttgart bei ausgewählten regionalen und überregionalen Jobmessen. Dazu gehören zum Beispiel die bonding-Firmenkontaktmessen in Stuttgart, Kaiserslautern und Aachen oder auch die IT-Karrieremesse ITCS Darmstadt. Dort informieren wir Studierende, Absolventen und Fachkräfte über die Vorzüge der Region Stuttgart zum Leben und Arbeiten und über die vielfältige Unternehmenslandschaft der Region. Die Standbesucher können zudem auf eine Vielzahl von Stellenausschreibungen und studentischen Angeboten verschiedenster Firmen der Region Stuttgart zugreifen. Diese bewerben wir über unsere regionale digitale Jobwall.

Gastauftritte am Region-Stuttgart-Messestand

Gastauftritt Career Station

Bei ausgewählten regionalen Firmenkontaktmessen bieten wir Ihnen mit einem Gastauftritt am Regionstand oder einem Gemeinschaftsstand kostengünstige Alternativen zum eigenen Messeauftritt. So haben Sie die Möglichkeit Ihr Unternehmen bei der Messe zu präsentieren und mit Studierenden und Absolventen direkt in persönlichen Kontakt zu treten.

Bei Interesse an dem Angebot kommen Sie gerne auf uns zu.

Zu den Terminen

Hier finden Sie alle Unternehmensservices bei Messen im Überblick.

Zum Career Walk mit Career Lunch

Ihr Ansprechpartner

Dieser Leitfaden stellt alle Schritte des betrieblichen Qualifizierungsprozesses von der Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs über die Planung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen bis zur Sicherung des Weiterbildungserfolgs dar. Er wurde bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) erarbeitet und berücksichtigt insbesondere die Strukturen und Ressourcen in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Foto: oneinchpunch/Fotolia.com

Sie sind jung, hervorragend qualifiziert und anspruchsvoll. Eine gute Bezahlung, spannende Projekte und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten sind ihnen wichtig. Gleichzeitig wollen sie ausreichend Zeit für Freunde und Familie, denn der Job ist für sie nicht alles. Ihre Wünsche und Erwartungen sind dabei, die Bewerbungsprozesse und den Arbeitsalltag in den Unternehmen drastisch umzukrempeln.

In den Achtzigern und Neunzigern geboren, ist die sogenannte Generation Y mit dem Internet aufgewachsen und über Facebook, iPhone und Twitter global vernetzt. Sie legt Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance und flexible Arbeitszeiten. Besonders wichtig ist für sie zudem der Standort eines künftigen Arbeitgebers, denn er soll möglichst ideale Rahmenbedingungen bieten, um die Arbeit und ein abwechslungsreiches Privatleben perfekt zu verbinden.

Bei wichtigen Themen fragen die Berufseinsteiger heute ganz selbstbewusst nach: Trägt das Unternehmen soziale Verantwortung? Nach welchen Regeln funktionieren Führung und Zusammenarbeit? Wie werden Frauen im Betrieb gefördert? Firmen, die die jungen Menschen für sich gewinnen wollen, müssen hier die richtigen Antworten parat haben. Und es reicht dabei nicht aus, diese in den Bewerbungsgesprächen und Marketingbroschüren zu formulieren. Auf der Suche nach einem geeigneten Arbeitgeber informiert sich die Generation Y heute im Internet und dort speziell in den sozialen Netzwerken. Nach dem Motto „Fischen wo die Fische sind“ müssen sich die Betriebe deshalb insbesondere auf Facebook und Co. als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Dabei sollten sie möglichst auf Business-Floskeln verzichten und vor allem emotional und authentisch kommunizieren. Besonders gut kommen beispielsweise Videos und Bilder an, die zeigen, wie der Alltag in den Unternehmen tatsächlich aussieht. Positiv wahrgenommen werden die Firmen immer auch dann, wenn sie mit den potenziellen Bewerbern in einen aktiven Dialog treten.

goodluz / Fotolia.com

Es gibt kaum eine Personalabteilung, die nicht darüber nachdenkt, wie es gelingt, junge Talente zu entdecken und diese für künftige Aufgaben im Unternehmen auszubilden. Ohne das passende Personal gibt es in der Zukunft keinen Unternehmenserfolg. Das wissen alle Verantwortlichen und betonen deshalb, dass Nachwuchsförderung zu den wichtigsten strategischen Aufgaben gehört.

»Viele Firmen kümmern sich erst dann um ihren Nachwuchs, wenn ihnen Fach- oder Führungskräfte fehlen.«

Dennoch verzichten knapp zwei Drittel der deutschen Firmen auf interne Förderprogramme, die ihren Mitarbeitern zum beruflichen Aufstieg verhelfen. Viele Firmen kümmern sich offensichtlich erst dann um ihren Nachwuchs, wenn ihnen bereits Fach- oder Führungskräfte fehlen. Junge Talente zu entwickeln, funktioniert jedoch nicht von heute auf morgen. Bevor vielversprechende Mitarbeiter tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen können, müssen sie gezielt weitergebildet und Schritt für Schritt an eine neue Aufgabe herangeführt werden.

Zukünftige Personalengpässe zu vermeiden, ist eines der wichtigsten Argumente dafür, sich langfristig um passenden Nachwuchs zu kümmern. Gleichzeitig trägt eine intelligente und systematische Förderung auch dazu bei, dass freiwerdende oder neue Positionen mit Personen besetzt werden können, die auch wirklich zum Unternehmen passen. Werden Potenzialträger aus den eigenen Reihen gefördert, birgt diese noch weitere Vorteile. Die Mitarbeiter sind gut bekannt und können deshalb hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung realistisch eingeschätzt werden. Das Risiko künftiger Fehlbesetzungen reduziert sich somit deutlich. Wer in die Weiterbildung der eigenen Belegschaft investiert, kann zudem genau die Kompetenzen und Fähigkeiten aufbauen, die das Unternehmen braucht, um seine Zukunftspläne zu verwirklichen.

»Es ist sinnvoll, bereits in der Schulzeit Berührungspunkte zu schaffen, die den Jugendlichen erste Einblicke in das Unternehmen gewähren.«

Vor allem jüngere Mitarbeiter verbinden gute Karriereperspektiven nicht nur mit einem steigenden Gehalt, sondern auch mit attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und der schrittweisen Übernahme von mehr Verantwortung. Nachwuchsförderung ist deshalb immer auch ein wichtiger Beitrag, um vielversprechende Talente langfristig zu binden. Sie spart zudem die Rekrutierungskosten für eine externe Personalsuche und macht das Unternehmen unabhängiger von den Entwicklungen des aktuellen Arbeitsmarkts.

»Fördermaßnahmen können künftige Führungskräfte schrittweise und nachhaltig mit Leitlinien und wichtigen Werten vertraut machen.«

Ganz besonders lohnt es sich außerdem, den eigenen Nachwuchs zu entwickeln, wenn eine neue Führungs- oder Unternehmenskultur im Betrieb etabliert werden soll. Denn im Rahmen von konkreten Fördermaßnahmen können so beispielsweise künftige Führungskräfte schrittweise und nachhaltig mit neuen Leitlinien und wichtigen Werten vertraut gemacht werden. Wird die erfolgreiche Nachwuchsförderung dann außerdem noch professionell nach außen kommuniziert, macht dies das Unternehmen auch für externe Bewerber attraktiver.

Konkrete Maßnahmen bestehen entweder in Entwicklungsplänen für einzelne Talente oder aber in systematischen Förder- und Traineeprogrammen. Individuelle Konzepte können bereits für wenige Potenzialträger sinnvoll umgesetzt werden und bieten sich deshalb vor allem für kleinere Betriebe an. In spezifischen Entwicklungsgesprächen wird der konkrete Bedarf des Unternehmens mit den Wünschen des jeweiligen Mitarbeiters abgeglichen und ein entsprechender Förderplan erarbeitet.

Dieser kann beispielsweise die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben, Training-on-the-Job, externe Seminare oder auch selbstgesteuertes Lernen enthalten. Systematische Förderkonzepte sind immer dann geeignet, wenn eine größere Anzahl an Nachwuchstalenten entwickelt werden soll. Hierbei durchlaufen die Teilnehmer ein feststehendes Programm, um betriebliche Strukturen besser kennen zu lernen, praktische Erfahrungen und Fachwissen zu sammeln und schrittweise an die Werte und Kultur eines Unternehmens herangeführt zu werden. Traineeprogramme sind eine Besonderheit, die eingesetzt werden, um speziell Berufseinsteiger oder neue Mitarbeiter auf ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten.

Trotz guter Absichten, finden sich manchmal nicht genügend förderungswürdige Talente in den eigenen Reihen. Zukunftsorientierte Unternehmen sollten deshalb immer bestrebt sein, auch talentierte junge Menschen außerhalb des Unternehmens auf sich aufmerksam zu machen und für eine Ausbildung, ein duales Studium oder eine Festanstellung im Betrieb zu interessieren. Dafür ist es sinnvoll, bereits in der Kindergarten- oder Schulzeit Berührungspunkte zu schaffen, die den Jugendlichen erste Einblicke in einen bestimmten Berufszweig und das spezielle Unternehmen gewähren.

Zwischenzeitlich gibt es vielfältige Möglichkeiten, Kontakte zu jungen Menschen aufzubauen und zu pflegen. Dazu gehören Aktionstage, Angebote für Ferienjobs, das Sponsoring von Vereinen und Veranstaltungen oder längerfristige Bildungspartnerschaften mit mehreren Einzelmaßnahmen. Ein leicht umzusetzendes Instrument sind in diesem Zusammenhang auch die einwöchigen Berufserkundungspraktika im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung an Realschulen (BORS) und Gymnasien (BOGY). Diese sollen den Schülern praktische Erfahrungen in Betrieben vermitteln und dadurch ihre Berufswahl erleichtern. Unternehmen, die entsprechende Möglichkeiten anbieten, verbessern nicht nur ihre Bekanntheit in der näheren Umgebung und sorgen für gute Eigenwerbung, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Berufsentscheidung der jungen Menschen und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.

fizkes/Fotolia.com

Franziska Roth ist Recruiterin bei der USU Gruppe in Möglingen. Der Großteil ihres Jobs besteht darin, begehrte IT-Experten von den Pluspunkten ihres Arbeitgebers zu überzeugen. Das Unternehmen bietet Anwendungen, Produkte und Beratung rund um das Thema „Knowledge Business“ und beschäftigt aktuell rund 460 Mitarbeiter. Ein Blick in die interne Stellendatenbank zeigt, dass die Personalerin unter anderem im heiß umkämpften Markt der Softwareentwickler um neue Kollegen werben muss. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, betreibt das Möglinger IT-Unternehmen deshalb schon rund zehn Jahre lang ein systematisches Arbeitgebermarketing. Seit einiger Zeit setzt es dabei zunehmend auf die Unterstützung durch die digitalen Medien. „Wir gehen dorthin, wo unsere Bewerber unterwegs sind – sei es auf Messen, in die Hochschulen oder verstärkt auch in die Sozialen Netzwerke“, betont Franziska Roth.

Kern der E-Recruiting-Strategie ist die Karriereseite von USU. Neben der Stellenbörse finden sich hier ausführliche Hintergrundinformationen zu den unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Besonders ausführlich erläutert wird zudem, welche Rahmenbedingungen künftige Mitarbeiter erwarten können. Dazu gehören Informationen zu Einstiegsmöglichkeiten, Sozialleistungen und Weiterbildungschancen. Videos und personalisierte Mitarbeiterstatements verschaffen zusätzlich einen authentischen Eindruck von der Arbeits- und Firmenkultur.

Markus Faiß, Personalleiter, Foto: USU AG

„Um beim E-Recruiting erfolgreich zu sein, gehören neben einem authentischen Auftritt vor allem schnelle Reaktionen zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Unsere Kandidaten haben in der Regel mehrere aussichtsreiche Bewerbungen laufen. Bei Interesse können wir deshalb nicht lange überlegen. Es passiert deshalb schon, dass wir morgens den Erstkontakt zu einem Kandidaten haben und noch am selben Abend ein persönliches Bewerbungsgespräch führen. Hier profitieren wir auch vom kurzen Draht zur Geschäftsleitung. Anfangs mussten wir bei unserer Führung noch Überzeugungsarbeit dafür leisten, dass der Bewerbungsprozess immer informeller wird. Wir werden oft schon auf der Basis weniger interessanter Eckdaten aktiv, selbst wenn kein Foto oder ausführliche Unterlagen vorliegen. Zwischenzeitlich haben wir dafür die volle Rückendeckung. Auch unser Vorstand steht kurzfristig für Gespräche zur Verfügung, wenn wir aussichtsreiche Kandidaten an der Angel haben.“

USU ist in allen wichtigen Sozialen Netzwerken aktiv. Wer sich für Einblicke in die Arbeitswelt des Softwareunternehmens interessiert, hat dazu Gelegenheit auf Xing, LinkedIn und Twitter genauso wie auf Facebook oder YouTube. Besucher erfahren hier beispielsweise, wo das Unternehmen auf Messen und Veranstaltungen präsent ist, welche neuen, spannenden Kundenprojekte es gibt oder was in Sachen Weiterbildung auf dem Plan steht. Praktika und Jobs für Schüler, Studierende und Absolventen postet USU vor allem auf Facebook, die Stellen für Berufserfahrene eher auf XING. Auf kununu ist das Unternehmen ebenfalls aktiv und kommentiert bei Bedarf auch die Rückmeldungen der User. Geplant und umgesetzt werden die umfangreichen Aktivitäten im Netz durch ein eigenes Social Media Team. Hier arbeiten Franziska Roth und ihre Kollegin eng mit Experten aus dem Marketing zusammen.

Um aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen, diskutiert das Recruiting-Team regelmäßig mit Praktikanten und Werkstudenten darüber, welche Anwendungen derzeit hoch im Kurs stehen. Dazu gehört beispielsweise die App Truffls, die die Personalexperten jüngst über mehrere Wochen getestet haben. Sie sendet Jobsuchenden zu ihrem Profil passende Stellenanzeigen auf das Smartphone, wo diese mit einem Wisch nach rechts oder links ihr Interesse oder ihre Ablehnung bekunden können. Bei positiver Rückmeldung bekommt das jeweilige Unternehmen ein Kurzprofil der Interessenten zugesandt und kann umgehend mit ihnen in Verbindung treten. Die Probewochen waren für USU sehr vielversprechend und haben bereits interessante Kontakte ergeben.

Franziska Roth, Personalreferentin, Foto: USU AG

„Einer unserer größten Pluspunkte ist die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Der Blick hinter die Kulissen ist uns deshalb besonders wichtig. Wir arbeiten auf der Karriereseite ausschließlich mit Mitarbeiterfotos und setzen zudem auf Kurzvideos, um einen möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln. USU steht besonders für flache Hierarchien, kurze Wege und eine offene und direkte Kommunikationskultur. Das leben wir auch gegenüber unseren Bewerbern. Ansprechpartner werden deshalb online immer mit Fotos und ihrer Durchwahl präsentiert, so dass der Erstkontakt für potenzielle Bewerber möglichst leicht fällt. Wert legen wir außerdem auf einen effizienten Bewerbungsprozess, mit kurzen Formularen, der Abfrage weniger persönlicher Eckdaten und einem umgehenden Rückrufservice von unserer Seite. “

Klaus Dehner

Schon früh hat sich der Verhaltenswissenschaftler Dr. Klaus Dehner auf die biologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens spezialisiert. Am Institut für BioLogik entwickelte er das Modell der Bindungsformel, bei der grundlegende Naturgesetze auf menschliches Verhalten übertragen werden. Als Prozessbegleiter und Coach gibt er sein Wissen an Firmen weiter. Dabei erlebt er regelmäßig, dass Unternehmen, wenn sich ihre Marktbedingungen ändern, mit der Optimierung bestehender Abläufe reagieren. Auf der Suche nach besseren Lösungen entdeckte er agile Formen der Zusammenarbeit und war sich schnell sicher: So kann es funktionieren. Heute begleitet Klaus Dehner Betriebe bei agilen Transformationsprozessen und sieht in der Selbstorganisation den Königsweg, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Gespräch mit ihm haben wir erfahren, dass Agilität viel mehr ist als Flexibilität und Geschwindigkeit und es vor allem auf die richtige Denkhaltung ankommt.

WRS: Herr Dr. Dehner, warum sind viele Firmen nicht in der Lage, auf die wachsende Komplexität in globalen Märkten angemessen zu reagieren?

Klaus Dehner: Viele Unternehmen haben tatsächlich Probleme, mit der zunehmenden Vernetzung und der rasanten Geschwindigkeit der Märkte umzugehen. Sie liefern zwar die beauftragten Leistungen, aber oft zeitverzögert und trotzdem nicht optimal passend zu den Wünschen ihrer Kunden. Folglich müssen sie aufwendig nachbessern, möglicherweise sogar Konventionalstrafen zahlen.

Vor allem die Mittelständler sind aber doch dafür bekannt, dass sie auf schwierige Rahmenbedingungen mit Innovationen antworten?

Das ist richtig und der schwäbische Tüftlergeist ist als innovativer Treiber des technischen Fortschritts der zentrale Erfolgsfaktor. Aber wir brauchen daneben mehr soziale Innovationen. Viele Firmen reagieren auf die aktuellen Entwicklungen fast reflexartig, indem sie ihre klassischen Instrumente optimieren und akribisch daran arbeiten, Prozesse effizienter und schlanker zu machen. Die Manager versuchen, besser zu planen und enger zu steuern. Doch die bewährten Managementmethoden geraten bei zunehmender Komplexität an ihre Grenzen. Denn diese ist eben gerade dadurch charakterisiert, dass sich vieles nicht voraussagen lässt.

Sind agile Methoden wie Scrum tatsächlich das Allheilmittel für die Herausforderungen unserer vernetzten und digitalisierten Welt?

Wer Agilität als reine Methode begreift und nur vereinzelte Maßnahmen umsetzt, indem er beispielsweise Scrum Master ausbildet, wird mit agilem Management nicht mehr erreichen als mit traditionellen Instrumenten. Der Begriff „Scrum“ stammt ursprünglich aus dem Rugby und bedeutet „Gedränge“. Im Zusammenhang mit Innovationen wurde er erstmals 1986 von zwei japanischen Wissenschaftlern verwendet. Sie wollten damit ausdrücken, dass sich alle Mitglieder einer Mannschaft in ständigem Austausch mit ihrem spezifischen Know-how in den kreativen Prozess einbringen müssen. Denn Innovationen lassen sich nicht als Staffellauf organisieren. Für Firmen bedeutet dies, ihre gesamte Organisation agil auszurichten, wenn sie ihre Wettbewerber hinter sich lassen wollen.

Wie kann dies erfolgreich gelingen?

Um die steigende Komplexität zu managen, müssen die Unternehmen ebenfalls komplexer werden. Das klingt zunächst paradox, führt aber tatsächlich dazu, dass sie im Wettbewerb bestehen können. Es geht darum, weniger zu planen, Selbstorganisation zu entwickeln und den Kunden individuell und flexibel bei der Auflösung seiner Engpässe zu unterstützen. Sinnbildlich ausgedrückt können wir mit dem Deutschland-Achter im gegenwärtigen Wildwasser nicht gewinnen. Weil Klippen kaum noch vorhersehbar sind, braucht es vielmehr das Raftingboot, das auch mit unerwarteten Strömungen umgehen kann. Dazu muss jedes einzelne Mannschaftsmitglied in der Lage und befugt sein, situativ zu entscheiden.

Stellen Sie deshalb die Bedeutung der richtigen Denkhaltung in den Mittelpunkt Ihrer Empfehlungen?

Ja, denn auf dem Weg zum agilen Unternehmen ist es vor allem notwendig, alte Muster abzulegen. Agilität bedingt eine völlig neue Form der Führung und Zusammenarbeit. Und dies erfordert eine veränderte Geisteshaltung – ein sogenanntes agiles Mindset. Dabei geht es um Transparenz, Vertrauen, Fehlerkultur und Selbstverantwortung. Agilität rüttelt an den Grundglaubenssätzen des Managements, die da heißen Planung, Zentralsteuerung, Kontrolle.

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum agilen Unternehmen?

Wenn die Unternehmensführung die Grundentscheidung getroffen hat, es anders zu machen, geht es als nächstes darum, Selbstorganisation aufzubauen. Dazu müssen Hierarchien abgeschafft und Teams in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Prozesse abzubilden. Eine Kultur der Selbstverantwortung erreicht man durch Ziele statt Anweisungen und durch Freiräume statt Kontrolle. Sämtliche Schritte müssen zudem konsequent vom Kunden her gedacht werden. Eine weitere Stufe besteht darin, agile Methoden zu lernen und auf das eigene Unternehmen anzuwenden. Hier bietet Scrum eine gute Auswahl. Schließlich gilt es, die Menschen langfristig zum agilen Arbeiten zu motivieren, indem gemeinsame Ziele vereinbart werden und Kundenanforderungen so formuliert sind, dass jedem klar wird, wie er einen sinnvollen Beitrag zu deren Erfüllung leisten kann.

Fotos: Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.Kg

Bei Endress+Hauser Conducta in Gerlingen dreht sich alles um die Analyse von Flüssigkeiten. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Überall dort, wo zuverlässige Messwerte benötigt werden, sind die Sensoren und Messumformer der Technologieschmiede im Einsatz, beispielsweise in der Aufbereitung von Wasser, bei der Produktion von Lebensmitteln, in der Pharmaindustrie oder bei der Energieerzeugung.

»Wir wollen Menschen aller Altersstufen möglichst attraktive Rahmenbedingungen anbieten.«

Seine hohe Innovationskraft stützt der Mittelständler auf die Kompetenz von weltweit über 700 Mitarbeitern, von denen rund die Hälfte am Gerlinger Hauptsitz beschäftigt ist. Das Unternehmen setzt ganz bewusst auf eine ausgewogene Mischung aus Nachwuchskräften und erfahrenen Experten und legt deshalb Wert darauf, für Menschen aller Altersstufen möglichst attraktive Rahmenbedingungen anzubieten. „Bei uns hat jeder Job zwei Seiten: eine technische und eine menschliche“, beschreibt der Leiter des Bereichs Human Resources, Stephan-Christian Köhler, die Philosophie. „Um unseren Mitarbeitern dafür die richtigen Angebote machen zu können, müssen wir ihre Anforderungen und Wünsche genau kennen.“ Gutes Personalmanagement ist deshalb für ihn vor allem gezieltes Erwartungsmanagement.

Fotos: Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.Kg

Seit rund zwei Jahren beschäftigt sich das Unternehmen systematisch mit den Erwartungen seiner Beschäftigten in verschiedenen Lebensphasen. Ausgangspunkt dafür war zunächst die Bachelor-Arbeit einer Soziologiestudentin, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Unternehmen untersuchte. Ihre Studie belegte, dass das Technologieunternehmen bereits sehr vieles anbot, was speziell den Mitarbeitern mit Kindern das Leben erleichterte. Dazu gehörten insbesondere ein hohes Maß an Arbeitszeitflexibilität ohne Kernzeit sowie vielfältige Teilzeitmodelle. Neue Maßnahmen sind Unterstützung bei der Kinderbetreuung, ein Eltern-Kind-Notfall-Zimmer oder die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Von den familienfreundlichen Rahmenbedingungen profitiert beispielsweise der Entwicklungsingenieur Thomas Baumgartner, der nach seiner Elternzeit mehrere Monate in Teilzeit arbeitete und in dieser Phase von den Kollegen in der Konstruktion optimal unterstützt wurde. „Nur so konnte ich meine Funktion als Teilprojektleiter auch im ersten Jahr nach der Geburt unserer Tochter weiter ausüben“, erzählt er. Auch der Elektroingenieur Steffen Werner schätzt die äußerst flexiblen Arbeitszeitregelungen seines Arbeitgebers. In seiner Entwicklungsabteilung hat er die Möglichkeit, bereits um 6:00 Uhr zu starten und dadurch bereits mittags für seine zwei Kinder da zu sein. Kein Problem ist es auch, die Arbeitszeit einfach für ein bis zwei Stunden zu unterbrechen oder erst um die Mittagszeit in den Betrieb zu kommen, um dann bis 21:30 Uhr zu arbeiten. Auf diese Weise kann sich der junge Vater die Kinderbetreuung mit seiner Frau teilen, die im Krankenhaus oft Nacht- und Wochenenddienste abdecken muss.

Die Personalverantwortlichen freuten sich über die gute Resonanz zum Thema Familienfreundlichkeit. Gleichzeitig wurde ihnen aber bewusst, dass zur Belegschaft viele Kollegen gehören, die von den familienfreundlichen Maßnahmen nur zum Teil profitieren. „Wer keine Kinder oder die Familienphase bereits hinter sich hat, setzt andere Schwerpunkte“, weiß der Personalchef. Diesen Mitarbeitern geht es beispielsweise verstärkt darum, gesund und leistungsfähig zu bleiben und ihre Fähigkeiten noch besser zu entfalten. Immer mehr ältere Mitarbeiter wünschen sich auch, über das Rentenalter hinaus tätig zu sein. Die Gerlinger Technologiefirma will deshalb ihre Personalleistungen auch für diese Bedürfnisgruppen optimieren.

Aktuell wird unter anderem ein neues Altersvorsorgeprogramm aufgelegt, das Module für verschiedene Lebenssituationen beinhaltet. Mit Blick auf die älteren Beschäftigten investiert das Familienunternehmen zudem verstärkt in sein betriebliches Gesundheitsmanagement. Seit Neuem gibt es beispielsweise ein firmeneigenes Fitnessstudio, das den Mitarbeitern den Zugang zum Sport erleichtern soll. Viel Wert legt der Messtechnikspezialist zudem auf eine wertschätzende und transparente Führungskultur, in der die Wünsche der Mitarbeiter ernst genommen werden. Darin sehen die Personalverantwortlichen außerdem die beste Vorsorge, um psychische Belastungen auch in schwierigeren Lebensphasen so gering wie möglich zu halten.

»Um unseren Mitarbeitern dafür die richtigen Angebote machen zu können, müssen wir ihre Anforderungen und Wünsche genau kennen.«

Um zu prüfen, welche Maßnahmen auch wirklich bei den Beschäftigten ankommen, findet alle zwei Jahre eine Mitarbeiterbefragung statt. Das vielfältige Engagement von Endress+Hauser Conducta zahlt sich aus, denn bereits zum fünften Mal haben die Gerlinger 2014 das Top-Job Qualitätssiegel für vorbildliche Personalarbeit gewonnen. Und auch die folgenden Zahlen sprechen für sich: Mehr als 3500 qualifizierte Kandidaten haben sich im letzten Jahr auf die rund 50 ausgeschriebenen Stellen in Gerlingen beworben. Die meisten Beschäftigten des Familienunternehmens bleiben langfristig an Bord – das belegt eine Fluktuationsrate, die unter zwei Prozent liegt.

Statt Terminplänen und Budgets wollen Dimitrios Horozidis und Roberto Richter Menschen in den Mittelpunkt der Projektarbeit stellen. Weil ihr Arbeitgeber diese Idee nicht teilt, kündigen die beiden und starten ihr eigenes Projekt. Das ist im September 2009 – es wird die Geburtsstunde der GPI Consulting GmbH. Nur fünf Monate später beschäftigen sie bereits 22 Gleichgesinnte, die das Experiment wagen wollen, nicht nur Projektarbeit, sondern auch Führung anders zu denken.

Vom Anforderungsmanagement über den reibungslosen Betrieb einer Lösung bis zur Projektnachbereitung deckt das GPI-Team alle relevanten Aufgaben in der IT-Beratung ab. Zusätzlich entwickelt es spezielle Beratungsleistungen zur Kommunikation und dem Veränderungsmanagement in Projekten. „Wir verstehen uns als ganzheitlichen Begleitservice für IT-Projekte“, beschreibt Dimitrios Horozidis das Leistungsportfolio.

In der Zwischenzeit ist das Team auf 48 Mitarbeiter angewachsen, die sich auf die Standorte Stuttgart, München und Hamburg verteilen. Rund die Hälfte davon hat einen IT-Hintergrund, die anderen sind Betriebswirte, Psychologen, Pädagogen oder Geisteswissenschaftler. „Diese Artenvielfalt ist bewusst gewählt“, betont Sarah Ickert, die seit Mai 2016 das dritte Mitglied der Geschäftsleitung ist und sich insbesondere um den Vertrieb kümmert. Sie weiß genau, wie notwendig der Blick über den IT-Tellerrand ist, um die Kundensicht zu verstehen. Aber auch bei der Optimierung der internen Organisation oder strategischen Fragen zählt die GPI Geschäftsleitung darauf, dass die interdisziplinäre Belegschaft ihre fachlichen und persönlichen Perspektiven mit einbringt.

„Die Mitarbeiter zu Beteiligten machen“ ist eines der wichtigsten Credos und beschreibt gleichzeitig die Führungsphilosophie des Unternehmens. Die Geschäftsleitung setzt die strategischen Themen und überlässt deren konkrete Ausgestaltung dann oft vollständig der Belegschaft. Entstanden sind auf diese Weise unter anderem die Unternehmensleitlinien, in denen das GPI-Team zentrale Werte seiner Zusammenarbeit definiert. Aktuell kümmern sich die Mitarbeiter selbstorganisiert darum, wie sie ihr Wissen besser vernetzen und austauschen können.

Sarah Ickert, Fotos: GPI Consulting GmbH

„Wir steuern uns nicht über Regeln oder Hierarchien. Orientierung geben stattdessen Rollenbilder, in denen wir wichtige Aufgaben und Funktionen beschreiben. Sie definieren beispielsweise die Verantwortung für ein Projekt, ein strategisches Thema oder auch eine interne Organisationsaufgabe. Ist die Aufgabe erfolgreich erledigt, übernehmen die jeweiligen Mitarbeiter neue Rollen. Führungsverantwortung wird so immer auf diejenigen übertragen, die für ein Thema besonders kompetent sind und auch Lust darauf haben.“

Auf die Entwicklung der GPI Einfluss nehmen kann die Belegschaft auch in den internen Ressourcengruppen. Standortübergreifend bündeln hier Mitarbeiter, die ähnlich ticken, persönliche Stärken wie Disziplin, Überblick, Spaß oder Ehrgeiz, um sie dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Gruppen geben sich einen Namen und bekommen ein definiertes Zeitbudget, über das sie frei verfügen können. „The Force“ sind beispielsweise einige Mitarbeiter mit besonderen Macherqualitäten. Sie engagieren sich dafür, dass gute Ideen nicht nur in den Köpfen von Geschäftsleitung und Belegschaft existieren, sondern auch tatsächlich Wirklichkeit werden.

Auch im Alltag lädt die Geschäftsleitung die Mitarbeiter ständig dazu ein, sich mit ihren Ideen und Verbesserungsvorschlägen einzumischen. Was der Einzelne zu Neuerungen im Unternehmen beiträgt, ist Bestandteil regelmäßiger Feedbackgespräche und beeinflusst, neben anderen Faktoren, seinen flexiblen Jahresbonus. Dass sich das gesamte Team für wichtige Zukunftsthemen verantwortlich fühlt, bestimmt nicht nur die Führungskultur, sondern schafft auch ein ganz besonderes Innovationsklima. Die Umsetzung der konkreten Ideen wird von einem speziellen Projektmanager für interne Projekte koordiniert, der sich eng mit der Geschäftsleitung abstimmt. Die GPI wurde dafür unter die Top 100 der innovativsten Mittelständler Deutschlands gewählt und trägt seit Juni 2016 den Titel „Top Innovator“.

Dimitrios Horozidis, Geschäftsführer

„Als Geschäftsleitung sehen wir unsere Aufgabe vor allem darin, Rahmenbedingungen zu setzen, die den Erfolg unserer Mitarbeiter und damit der GPI ermöglichen. Kommunikation spielt dabei die zentrale Rolle. Wer mitgestalten soll, muss Bescheid wissen und sich vernetzen können. Um gleichzeitig Kreativität und Innovationen zu fördern, haben wir verschiedene Austauschforen geschaffen. Eine jährliche GPI-Teamtagung gehört dazu, bei der die Belegschaft gemeinsam an strategischen Themen wie dem Wissenstransfer arbeitet. Eine wichtige Informationsplattform ist auch das vierteljährliche Standortmeeting, bei dem die Mitarbeiter aller drei Standorte gleichzeitig per Video zum Beispiel über Kennzahlen, neue Projekte oder Kundenfeedbacks informiert werden.“